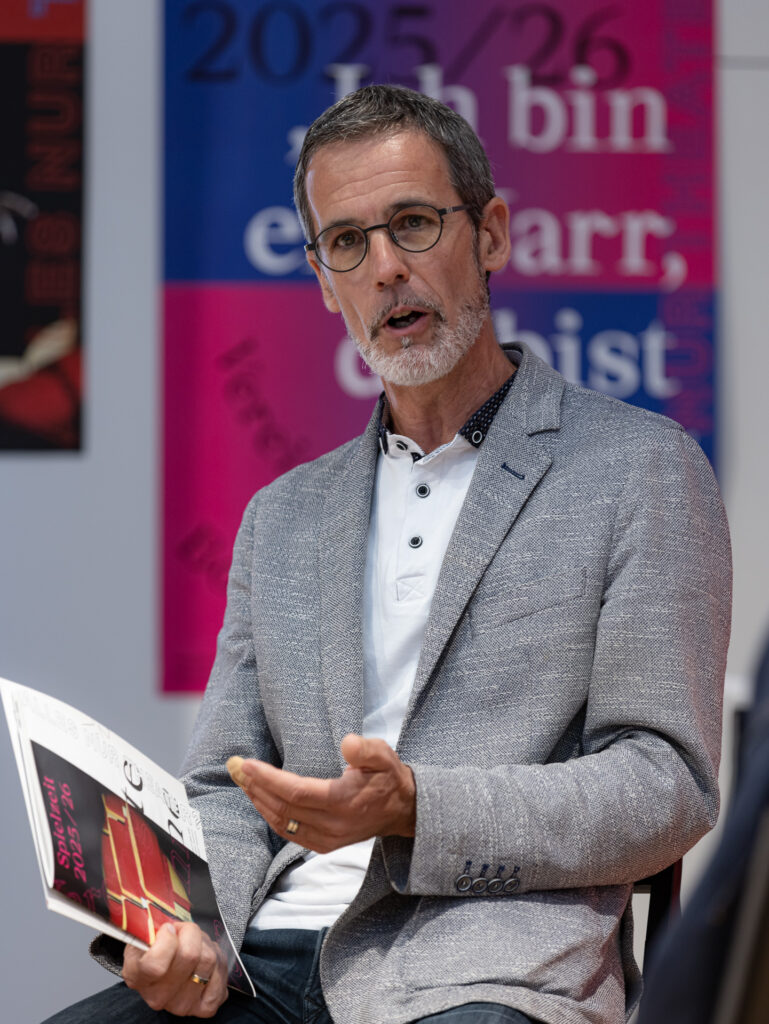

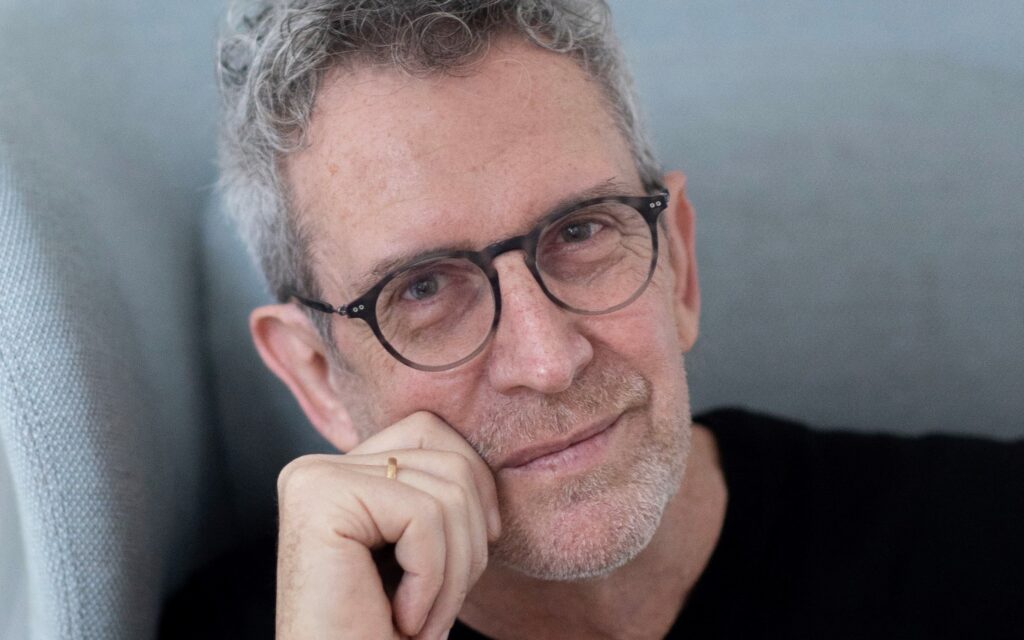

Der Regisseur Sarantos G. Zervoulakos, die Bühnenbildnerin Ece Anis Kollinger und die Kostümbildnerin Aleksandra Kica im Gespräch über Weltflucht, Metropolen-Maschinen und Bilder einer Gesellschaftstemperatur

Sarantos, was ist „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“? Eine Satire? Ein Zeitdokument der deutschen Lost Generation? Eine moderne Odyssee? Oder der links-melancholische Albtraum?

Sarantos Zervoulakos „Fabian“ verbindet, wie viele große Werke, unterschiedliche Genres. Das satirische Zeitdokument ist ein spannender Begriff, um den Zeitgeist der Weimarer Republik zwischen Ekstase und Sarkasmus zu beschreiben.

Was sind die Fragen, mit denen Du auf diese Zeit zugegangen bist?

SZ Ein großes Thema sind Verdrängung und Weltflucht. Wie sehen sie aus? Was für Masken nehmen sie an? Und wie kann man sie entsprechend in Spielweise und Erlebnis auf die Bühne übersetzen, ohne zu erklären? Dann ist es dem Publikum überlassen selbst abzulesen, was dahintersteckt.

Der Roman, den Matthias Thalheim und Du für die Bühne adaptiert habt, ist in der Weimarer Republik 1931, in der DDR 1986 und auf der Bühne 2026 ein „krasser Stoff“: Sex, Drugs und politische Depression durch ökonomische, bürgerliche, seelische und kollektive Krisen. Was interessiert Dich als Regisseur, „Den Gang vor die Hunde“ heute auf der Bühne zu inszenieren?

SZ Auf der Bühne interessiert mich die Direktheit und die – im wahrsten Sinne des Wortes – Unverschämtheit, die zum Beispiel im Verhältnis der Frauen zu ihren Rechten, zu ihren Sehnsüchten, ihren Bedürfnissen steht. Es ist eine interessante Herausforderung, dass es sich um eine Epoche handelt, die solche Dialoge, Haltungen, Geschlechter- und Frauenbilder, Bilder einer Gesellschaftstemperatur formuliert. In der Radikalität sind sie bei weitem moderner, klarer und entschiedener als manche Haltungen heutzutage.

Ece, wir haben es bei „Fabian“ mit einem Großstadtroman zu tun. Die junge Metropole Berlin ist Fabians übergroßer Gegenspieler. Wo verortet uns die Bühne?

Ece Anis Kollinger Wir wollten vor allem eine klare Verortung und das Symbol dafür war der Berliner Fernsehturm. Zeitlich ist er nicht eins zu eins, aber wir wollten nie das Berlin der 20er, 30er Jahre abbilden. Stattdessen wollten wir eine Art Metropolen-Maschine bauen, die wie eine Zentrifuge funktioniert. Es geht mehr um das Gefühl einer Großstadt und wie diese Großstadt an sich funktioniert, als System. Wie eine Gesellschaft, in dem Fall Fabian, sich in dieser Drehung verliert. Die Bühne ist ein Tanzcafé der glamorous Weimarer Republik, hat aber auch eine technische Seite. Sie ist ein Apparat, dessen Kälte und Mechanik sichtbar macht, wie Freiheit in den Faschismus kippt.

Also ist der Turm eine Erzählmaschine, die kippen kann von der Hitze des Tanzes hin zur Kälte des Faschismus?

EK Genau, Sarantos Lieblingswort ist: Tanz auf dem Vulkan. Das ist auch der Grund für den Turm. Es ist eine Sackgassensituation. Die Schauspieler:innen sind auf dieser Tanzscheibe, die sich ständig dreht. Es ist permanente Bewegung und Orientierungslosigkeit und es gibt nur einen einzigen Weg raus, den Abgrund.

Aleksandra Kica Wenn du in einer Stadt wie Berlin oder mittlerweile auch Wien lebst, bist du die ganze Zeit an andere Menschen gebunden. Du kannst ihnen nicht entkommen. Ich finde es spannend, die Metapher der Großstadt gerade andersherum zu denken. Nicht die Großstadt groß auf die ganze Bühne zu bauen, sondern zu komprimieren auf diese kleine Fläche, wo man die ganze Zeit jemandem begegnet. Das ist anders als in Bozen. Hier fahre ich ein bisschen raus und keiner nervt mich mehr. Auf der Bühne musst du dem Nazi begegnen.

Die Ausweglosigkeit – wir Nachgeborenen wissen, was nach 1933 passiert – hat auch mit der Fassung zu tun. Warum beginnt der Abend mit dem Ende des Romans?

SZ Die klassische Brecht‘sche Version wäre, dass man sich in Kenntnis des Endes damit beschäftigt, wie es zu diesem Ende kommt. Bei uns ist der Ansatz eher: Was passiert zwischen dem Moment, wo ich die Info habe, dass es zu Ende geht, und dem Ende? Es ist eine Fantasie, die den atmosphärischen Dimensionen des Romans einen Raum gibt.

EK Wie generell im Theater muss man auch den Zuschauer:innen Raum geben, eigene Bilder kreieren zu können.

SZ Ja, die Zeit der „Goldenen Zwanziger“ ist sagenumwoben und eine wahnsinnige Projektionsfläche. Im Endeffekt hat es sich an wenigen Orten abgespielt. Der größte Teil der Menschen hat um die pure Existenz gekämpft. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied zu heute. Heute muss man mit der Empfindung einer schlechten Zeit umgehen, aber faktisch kann man das nicht vergleichen mit dem Armutslevel, das der größte Teil der Menschen in Deutschland zu bewältigen hatte. Große Familien in einem Zimmer am Kohleofen sind hier nicht mehr der Standard. Es waren in den Metropolen wie Berlin über die Hälfte der Menschen, die so gelebt haben. In dieser Armut hat sich ein riesiger Nährboden für den Faschismus aufgetan. Die Schere zwischen Arm und Reich, die im „Fabian“ beschrieben wird, ist sehr gegenwärtig. Aber die faktische Not der Wirtschaftskrise jener Zeit, die Inflation, die sich spürbar von Tag zu Tag in Millionenbeträgen abgespielt hat und sich nicht in Prozentpunkte über Jahre verteilt, ist extrem. Es ist eine extreme Version von dem, was man heute an Themen bespricht und wahrnimmt – mit extremem Ausgang. Deshalb kann man anhand dieses Modells gut Fragen an die Gegenwart stellen.

Geld ist also ein zentrales Motiv und Motor für „Fabian“. Inwiefern?

SZ Prinzipiell ist es auch die Zeit, in der viele Vorgänge kapitalisiert werden, das zieht sich quer durch den Roman – bis hin zu den erotischen Beziehungen. Alles ist am Ende des Tages käuflich. Auch schauspielerisch ist das ein interessanter Aspekt. Man spricht im Theater gerne von den Beträgen, um die man spielt. In diesem Fall ist es ganz konkret der Betrag, den ich heute noch in der Tasche habe, um heute Abend etwas zu essen und der morgen dann schon weg ist. Es gibt keinerlei Netz, Boden oder Absicherung, sondern: Du bist vom Turm gefallen, du bist im Abgrund gelandet und wir tanzen weiter.

Aleksandra, Berlin ist um 1930 ein Triptychon: Es ist das Berlin der sexuellen Befreiung, der Neuen Frauen, der queeren Ikonen, es ist das Berlin der Kriegsversehrten, der Prothesen und verdrängten, zerschossenen Gesichter und es ist das Berlin des soldatischen Körpers, der männlichen Verpanzerung gegen alles „Weibliche“, den der Faschismus propagiert. Wie ist Dein Zugang zu dieser Simultaneität der Körperbilder?

AK Mein Zugang ist bei Stücken, bei denen ich mit einer – im besten Sinne des Wortes – „Körperfreakiness“ arbeite, ein bisschen anders. Es ist eine intime Sache, die man mit den Schauspieler:innen ausarbeiten muss. Ich kann jemanden nur so viel aufdringen von Androgynität oder Nicht-Androgynität oder Grobheit. Und ich versuche, einen gewissen Surrealismus zu erzeugen. Gerade wenn man sich mit Androgynität, Grobheit und in unserem Fall Verstümmelung befasst, ist es mir wichtig, dass wir Theater erzeugen. Auch wenn es ein Albtraum ist, es muss ein Traum bleiben.

Du suchst die Übersetzung?

AK Genau. Sarantos macht diese improvisierten, performativen Proben, Tanzen auf dem Vulkan, aus denen ich wahnsinnig viel rauslesen kann. Wie sehr jemand mit etwas umgehen kann. Sei das eine blöde Ikea-Tasche. Kann er daraus ein Abendkleid spielen? Wenn er das kann, dann weiß ich, wir können in die Richtung weitergehen, wenn nicht, dann braucht er Hilfe von mir, rein technisch gesehen. Mir ist wichtig, dass man performativer darüber denkt. Wir haben jetzt viele Kostüme für jede Rolle und natürlich ist es gut für das Publikum, über Kleidung Figuren zu erzählen. Aber es wäre super, wenn man am Ende denkt: Das ist eine Rollercoaster-Fahrt und irgendwann hat man zu viel LSD genommen und man weiß nicht mehr, was los ist.

SZ Es ist im besten Fall ein Trip, den die Adaption des Romans beschreibt. Auch ein Theaterabend ist ein Trip: Man wird eingeladen zu etwas, was sich von der limitierten Fläche des Alltags entfernt. Was mir sehr nahe liegt bei dem Stoff, ist die Szene von Menschen, die nicht im Alltäglichen zu finden sind. Es sind Freigeister in Ausnahmesituationen, die repräsentativ für eine Zeit und für Berlin ‚übriggeblieben‘ sind – und das Image einer Stadt ausmachen. Aber bis heute besteht Berlin aus 20 Bezirken und drei oder vier davon spielen diese Rolle, die man international promotet als Image der Stadt, mit Freude weiter. Der Rest war und ist recht geerdet und nicht so wild.

AK Wir alle drei versuchen, eine Atmosphäre zu verkaufen, die auch sehr poetisch ist in dem, wie sie zerfällt.

SZ Ja. Und über die Satire natürlich auch ganz klar zu unterhalten, den Dialog zu suchen mit dem Publikum und nach besten Möglichkeiten nicht zu langweilen.

Die Figuren oder Typen in „Fabian“ haben alle einen Knacks, sind irgendwie herzkrank. Als Du „Fabian“ zum ersten Mal gelesen hast, was ist Dir an den Figuren aufgefallen?

AK Ich kannte „Fabian“ nicht, weil ich in Polen geboren bin. Ich habe „Pünktchen und Anton“ im Theater gemacht, aber ich dachte, Erich Kästner ist ein Kinderbuchautor. Fabian ist mir als ein Mensch aufgefallen, der philanthropisch, altruistisch und vollkommen planlos durch diese Welt geht. Er lässt einen Menschen bei sich übernachten, er begleitet eine Dame, die einsam ist, nach Hause. Das hat mich berührt. Das in einer Zeit, wo alles hart an der Grenze ist. Dieser Mensch, der einfach absolut nicht mit der Zeit konform ist, die um ihn herum vollkommen aggressiv ist. Fabian geht als Arbeitsloser von einem Amt zum anderen und nimmt hier noch den Nazi und den Kommunisten im Taxi mit. Also, ein Mensch, der eine Engelsfigur ist.

SZ Dadurch ist Fabian auch eine gewisse Form von Antiheld, weil er in einer Zeit, in der die Welt Kopf steht, eben nicht loszieht, um sie zu verändern. Wir erleben seine Anwesenheit in Situationen, die ihm passieren. Dadurch wird ein Zeitgeist dokumentiert. Aber Fabian selber – bis hin zur Tatsache, dass es am Ende heißt, dass er nicht schwimmen kann; wo man auch fragen kann, ob er nicht schwimmen will? – entzieht sich eigentlich fast jeder Reaktion. Das hat einen Anteil daran, warum man „Fabian“ am Ende des Tages als zutiefst bourgeois abgestempelt hat. Dieses „Ich-ziehe-mich-zurück-in-die-Beobachtung-und-möge-die-Welt-ihren-Gang-gehen“. Fabian ist sicherlich in dem Sinne kein Aktivist.

Was ist Euch wichtig, mit „Fabian“ in unserer Gegenwart zu erzählen?

SZ Den Tanz auf dem Vulkan und die Nervosität in der Welt zu untersuchen, finde ich wichtig und wegweisend für Heute.

EK Wir erzählen auch etwas sehr Schönes: Freiheit und eine liberale Atmosphäre. Ich habe mir heute Gedanken darüber gemacht. Wann wird Freiheit als dekadent wahrgenommen? Wann nimmt man sie als Chaos wahr, sodass man in Richtung Faschismus geht? Das ist für mich heutzutage die Frage: Warum verkauft man seine eigene Freiheit?

Das Gespräch führte Mona Schlatter.